柔道整復師/サービス介助士

より良い社会のために学べること

2年生でこのサービス介助士の資格をクラスで一斉に取得していきます。

正式に認定資格となるのは、3/25以降だと思いますが、、、

進級試験と同時進行でこの資格もサブでとることになっています(笑)

ドSな学校だと言いたくなってきますが・・

みんな試験も並行して頑張っているので、社会人が無理~とか言えません。

とにかく頑張りました!

自分自身がいつ、社会で弱者の立場になってしまうか・・・

可能性はないわけではないですよね。

このサービス介助士は、これからの社会生活で知っておくと為になります。

短期でとれてしまう資格ですので興味のある方はぜひお申込み&トライしてみてください!

サービス介助士・基本理念

❶高齢社会を支えていくために、自立自助の考えが世代を超えたすべての人々と共生の時代に必要であると理解できる環境を作ること

❷高齢者が安心して街中にでても、地域活性化の役割を担っていける環境を作ること

❸すべての人にもてなしの心と介助技術を学ぶ環境を作ること

社会生活では、どうしても自分のいつもの感覚が当たり前の生活になってしまいがちです。

この資格の良いところは、普段自分が気づけない状況の人にも目を向けるチャンスを自分で作れるようになること。

自分から発動しなければ何もアクション起きず、

ただ資格を保有しているだけのものになってしまいます。

知識を頂いたら自分から動いてみると世界は変わります。

コロナの状況なので接し方は気にしないといけませんが、

今の時代らしくて良いのではないでしょうか。

柔軟な思考で与えられたものを最大限に活かし臨機応変に対応する。

ただそれだけのことですが、知識のアウトプットをしていくことで人は進化します。

世の中で当たり前としている生活は、

どのような立場の人でも同じように当たり前に生活できなくては平等とは言えません。

残念ながら健常者が多い社会になってしまうと、

そうもいかない仕組みに世の中が成り立ってしまっています。

これはおかしな話ですよね。

先天的でも後天的でも、病気や障害、高齢化などでカラダが思うようにならない人の状況を学び、何が必要かを知ることができるのもこの資格の良いところだと思います。

実は、先月の試験最中、

体調をものすごく崩してしまい救急病院へ行ったのですが・・・・

そこで感じだ正直な話では、車いすの扱いは丁寧な方が良いです。

具合が悪いのに扱いが荒いとなると・・

余計に酔ってしまったりして結果、更に具合が悪くなってしまいました。

元気な人を車いすで移動する場合と

具合の良くない人を移動させるのに使う場合とではかなり違うと痛感しました。

これも経験することで学ぶことなのでしょう。

自分がもし車いすを操作するなら・・・

そんなイメージを持てた経験でした。

学校で元気な子を相手に車いす移動の練習をしても、この感覚はわからないものです。

なかなか機会はないかもしれませんが、

自分からお手伝いしましょうか?など機会を作っていったり、

実際に車いすや使い慣れない道具などを上手に扱っている人を見かけたら

観察することも大切だと思います。

いざ自分が当事者やサポートをしなくてはならない時に俄然、違います。

ココロの壁を作らずに、観て観ぬふりをせずに、

ココロから対応しようと思えるのは何よりも大切なことです。

弱者に限らず、私たちは健常者どうしでも相手と比べたり、

見ないふりをすることも日常で多いと思います。

巻き込まれたくない、面倒だ、自分には余裕がない!

など多くの壁を作って社会生活を送っているとしたら、

全てそれは自分に返ってきます。

※ヨーガでいうカルマの法則

オープンマインドでいつでも穏やかなココロを持ち、

相手の困った状況に気付いたら必要なことをしてサポートをする。

サービス介助士の資格は、ヨーガの心を育てるにもよい機会だと思います。

今回、学校で取得する内容を学びながらヨーガも重ねてみることのできる資格だったので紹介しました。

ヨーガ的なサービス介助士、とってもオープンマイドです!

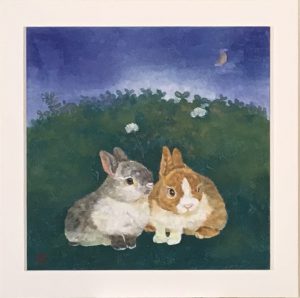

コロナの環境になる前、studio saradaにろう者の方が来てくれていました。

筆談も慣れてしまえば的確に伝わるし、

口元の動きで相手の言葉を読み取る能力は本当にすごい!といつも感じました。

そしてとても真が強い人が多いなと思います。

コミュニケーション方法が違うだけでヨガを伝えるには何の違いはありません。

まだ視覚障害の方へのヨガを伝えた経験がありませんが、studio saradaは受け入れます!

ヨーガは人を選びませんし、誰にでも出来るのがヨーガです。

今回のサービス介助士は今後のヨーガにおいても活動が広がるのでとても助かっています。

なかなか手話の勉強が進んでいませんが、覚えたことくらいは忘れないようにしよう!そんな思いでいます。

ヨーガは真我との対話

ヨーガはさらにその人の奥にある真我を観ています。

先ず、高齢者、障害者、弱者などの壁はヨーガでは存在しません。

つまり人、相手の魂を感じて接するのがヨーガ。

目に見えた姿ではなく、本当に奥にあるその人自身と対話します。

ヨーガでは常に自らを観察しているので壁を作らないように生活するようなものです。

ヨーガ哲学を学ぶ方はこの話ご理解できると思います。

障害や表面上の出来事より、真我を観るのだな、、と。

この話を理解までつなげるには、

ヨーガ哲学のクラスにご参加ください!としか今は言えないのですが、、、、、

ヨーガを理解できれば、この介助士のする仕事や役割もすぐに理解できます。

そしてさほど難しいことではありません。

マットの上でポーズをとれることも大事ですが、

それよりももっと学びの深いものがヨーガです。

思考が変われば全てが変わる。

もちろん柔軟な思考はカラダも柔軟になります。

豊かなコミュニケーションで毎日をオープンに!

自分にも相手にもやさしい社会生活を送ってください。

sarada yoshiko

《 この記事のまとめ》

この記事のまとめ》

・サービス介助士の資格

・ココロの壁を崩そう!

・ヨーガの視点

・ヨーガは誰でもできる

・ココロとカラダを元気にしよう!

・あなたのペースを大切に

・sarada yoshikoと楽しく学ぶ

《ブログ用コンタクトフォーム》

※予約・お問い合わせ用ではありません

エラー: コンタクトフォームが見つかりません。

ご連絡・体験は、LINEお友達追加!

《ヨガ・ヨガ哲学📚を深めるおススメクラス》

👉About Sarada Yoshiko Yoga alliance

SNS配信情報

☆ホームページ

☆Facebookページ

☆Instagram

☆YouTubeチャンネル

☆クラスについての相談・予約などはこちらから

📧お問い合わせ・予約

💡LINEから予約できる方は申請ください

【studio-sarada】

横浜市神奈川区 プライベートヨガ専用スタジオ(スタジオ シャラダ)

studio sarada©

無断転用禁止 prohibition of unauthorized diversion